【淀川区】初詣の後は、《とんど祭》が香具波志神社で行われます! 子どもに聞かれて困ったことありませんか? 日本の行事について、調べてみました。

1月15日は《小正月》ですね。

ここを過ぎると、やっと正月気分も終わって、ちゃんと日常生活に戻らないといけないなー。という気分になります。

小正月は元旦のように、初詣のような行事があるの?

と疑問に思ったので、日本人に生まれながらも、あまり知らない日本の行事を調べてみました。

地域性が強いので、細かな日数や日程は、地域・習慣によりけりな部分が多数あります。ご容赦くださいね。

1月1日は、元旦です。

門松やしめ縄、お鏡餅を飾って、お祝いしますが、このお祝いは誰のため?

簡単に言うと、全て《神様》のためです。

門松は、年神様が年始に地上に降りてくる際、『大掃除も済んで、神さまをお迎えする準備が整いました。どうぞお越しください。』とお伝えする目印だったそうです。

大掃除やおせち料理、お鏡餅の準備など、年越しの準備が完了して、一番最後に取り掛かるのがよさそうですね。

(写真はイメージです)

しめ縄の起源は、天照大神の『天岩戸隠れ』に由来するようです。

弟 素戔嗚尊(すさのおのみこと)の横暴に怒って、岩戸に隠れてしまった天照大神が出てきた際に、二度と岩戸に隠れられることの無いように、岩戸にしめ縄を巻いて、岩戸が開かないようにしたのが始まりのようです。

年始にお越し頂いた年神様を松の内と呼ばれる1月15日まで(地域によっては1月7日まで)の間、帰さないためでしょうか?

(写真はイメージです)

鏡餅はなぜ『鏡』餅なのでしょうか?

まん丸いお餅と、現代の平べったい鏡は似ても似つかないものですが、鏡が青銅でできていたころは、こんな形だったそうです。

では、飾った鏡餅はどうなるのでしょう? こちらは、松の内とは異なり、《鏡開き》と言って、別の日程で行われます。

関東と関西では、徳川家光の月命日の兼ね合いもあり、大きく異なるようですが、関西では、1月20日が主流のようです。

その他、1月4日や1月11日に実施されるところもあるそうですが、開いたお餅は、神さまのお下がりとして、ありがたく頂くので、今回は細かく触れないことにします。

松の内まで飾ったお正月のお飾りは、飾った後はどうしたらいいのでしょうか?

ようやく本題です!

年神様をお迎えするという1つ目の大役を果たしたお正月飾りは、神社で1月15日に《とんど祭》の際に燃やされます。

ここで2つ目の大役、年神様と一緒に、けむりとなって、天へ帰る。ということを果たすのです。

小正月に行われる《とんど祭》は、年神様をお送りするという意味があるのですね。

また《とんど焼きの火》に当たると、その年1年は健康でいられる。といういわれもあるそうです。

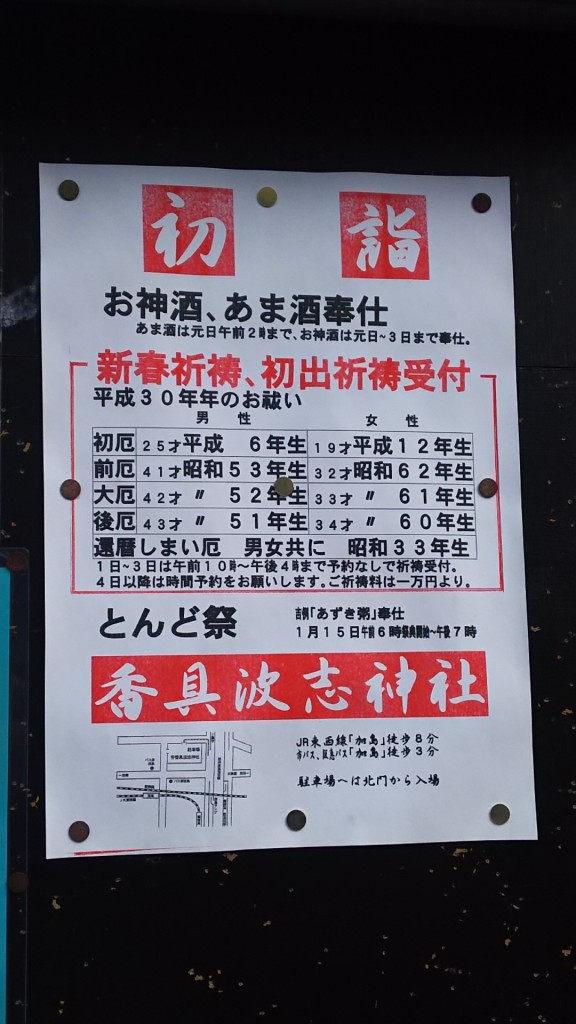

《香具波志神社》でもとんど祭が行われます。

午前6時から祭典が始まり、19時まで《あずき粥》がふるまわれるそうです。

今年厄年だけど、まだ厄払いの祈祷を受けていらっしゃらない方、まだ厄年かどうかの確認すらされていらっしゃらない方は、重ねてご確認くださいね。

当日、時間が取れない方は、事前に、また後日でも、お正月飾りを受け付けていただけるかもしれませんので、直接、神社にご確認くださいね。

日本の伝統行事を再確認・再認識し、皆さまが素敵な一年を送られることをお祈りいたしております。

↓ 《とんど祭》が行われる『香具波志神社』はこちら

住所:淀川区加島4丁目4-20 電話番号:06-6301-6501

[map]淀川区加島4丁目4-20[/map]

【けとし】

【注目!!】淀川区のクーポンてんこもり

「ゴーガイチケット1月号」はこちらから!